NEWS

お知らせ & ニュース

About

研究室について

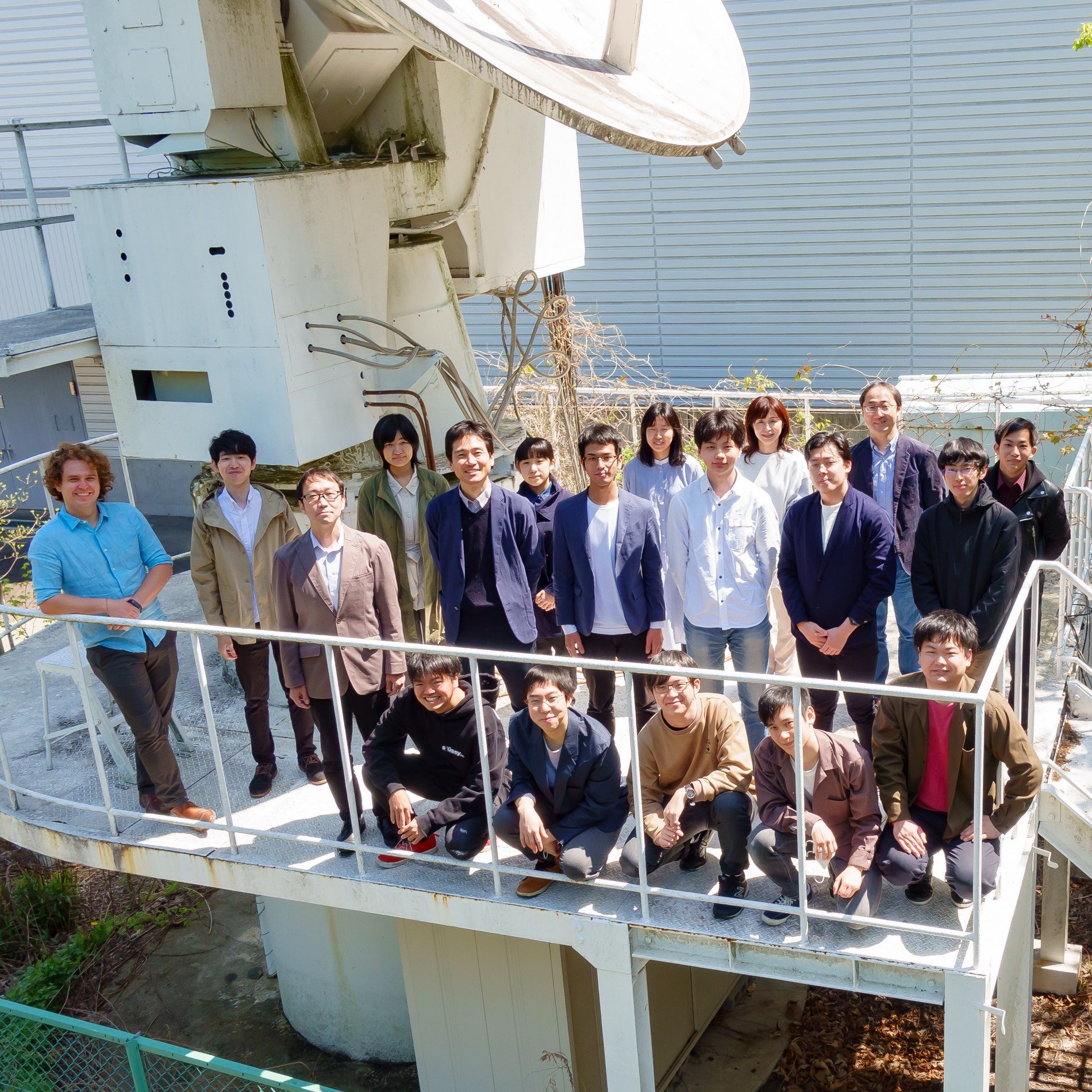

私たちの研究室は,あらゆる天体の起源である「星間物質」を軸に,星・銀河などの天体形成や進化の解明に取り組んでいます.また,電波望遠鏡の運用や技術開発にはじまる一連の実験的・観測的研究を行っている,全国的にみてもめずらしい特徴的な研究室です.これまでの銀河系内の星形成・分子雲の研究に加え,2017年からは初期宇宙における銀河形成の研究グループが立ち上がり,多様なアプローチで天体形成の物理に迫ろうとしています.

Welcome

ようこそA研へ! 2017年に福井康雄先生の後任として着任しました田村陽一と申します.天体物理学研究室は,これまでの NANTEN2 電波望遠鏡を用いた星形成研究に加え,遠方宇宙の銀河探査や2030年代をささえる次世代サブミリ波望遠鏡計画の推進などあらたな展開をまじえながら,全宇宙史にわたる天体形成をときあかす研究を進めていきます.

Research

研究内容

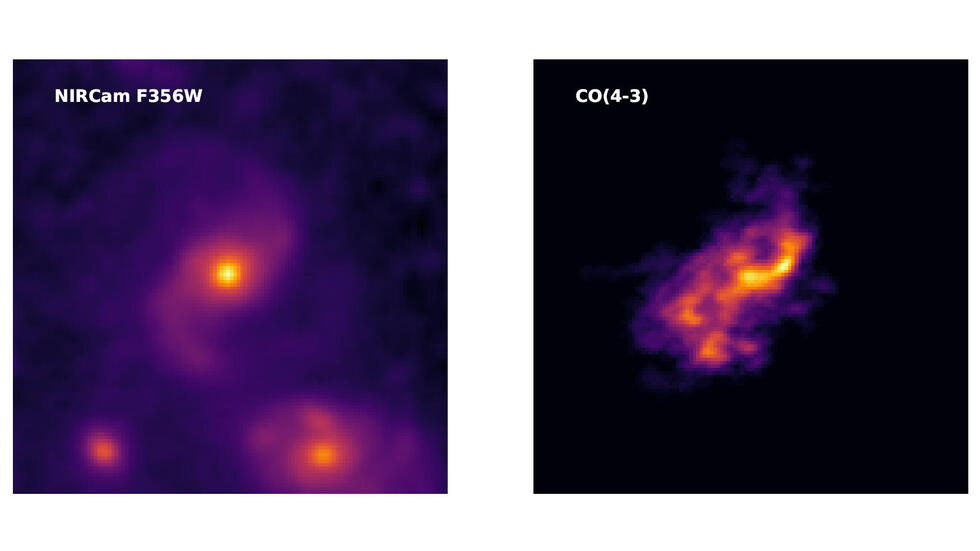

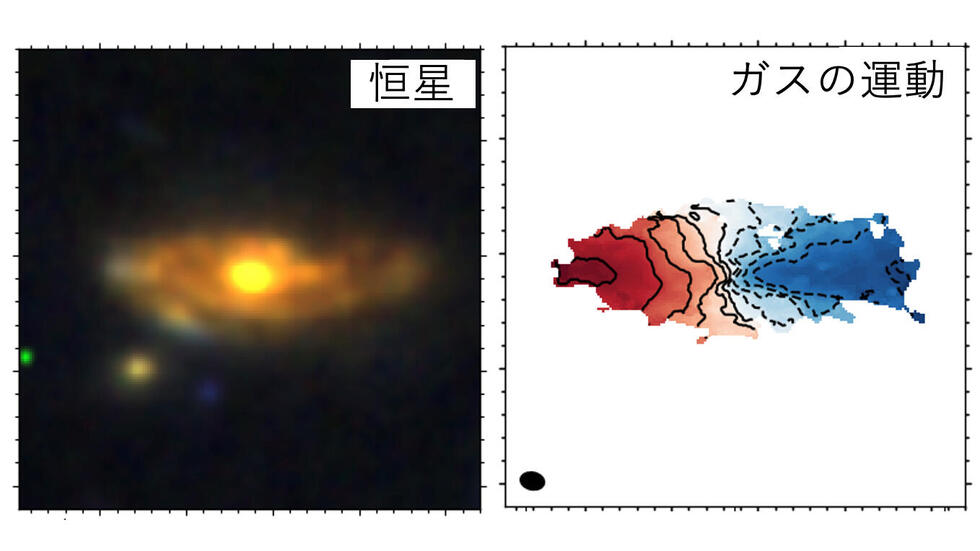

私たちの研究室は,あらゆる天体の起源である「星間物質」に着目し,ミリ波・サブミリ波観測という手段を駆使して,138億年にわたる宇宙の歴史の中で恒星や銀河がどのように形成・進化してきたかを理解することを目指しています.星々を生みだす低温の星間物質は様々な分子や原子,固体微粒子(ダスト)からなり,可視光を放射しません.かわりにそれらが放つ微弱な電波を観測することで星間物質の分布や物理状態を明らかにし,そこで起きている様々な現象を調べます.

銀河の形成と進化

サブミリ波は,若かりし宇宙のすがたを解き明かす研究に威力を発揮します.

星形成と星間物質

冷たいガスや塵から生まれる星々のゆりかごを観測し,その成り立ちを明らかにします.

観測装置と信号処理

電波観測にもとづく宇宙の開拓をさらに加速させるため,新たな技術開発も推進しています.

The Secret of Radio Astronomy

電波天文学とは

目には見えない「電波」によって解き明かされる新しい宇宙像をご紹介します.

Facilities at world’s driest sites

観測施設

名古屋大学A研では,独自の4mサブミリ波望遠鏡 NANTEN2 (南米チリ)を運用するとともに,世界最大級の電波望遠鏡(ASTE,LMT ,臼田,野辺山)に観測装置を搭載して天文観測を行っています.また,公募型観測によって ,世界第一線の望遠鏡(ALMAや野辺山,可視光・赤外線望遠鏡等も含む)による観測的研究も行っています.

NANTEN2

A研が南米チリに設置し運用している4mサブミリ波望遠鏡です.全天分子ガス探査計画NASCOを推進しています.

ASTE

国立天文台と大学連合が運用する南米チリの10mサブミリ波望遠鏡です.日蘭国際プロジェクトDESHIMAを推進しています.

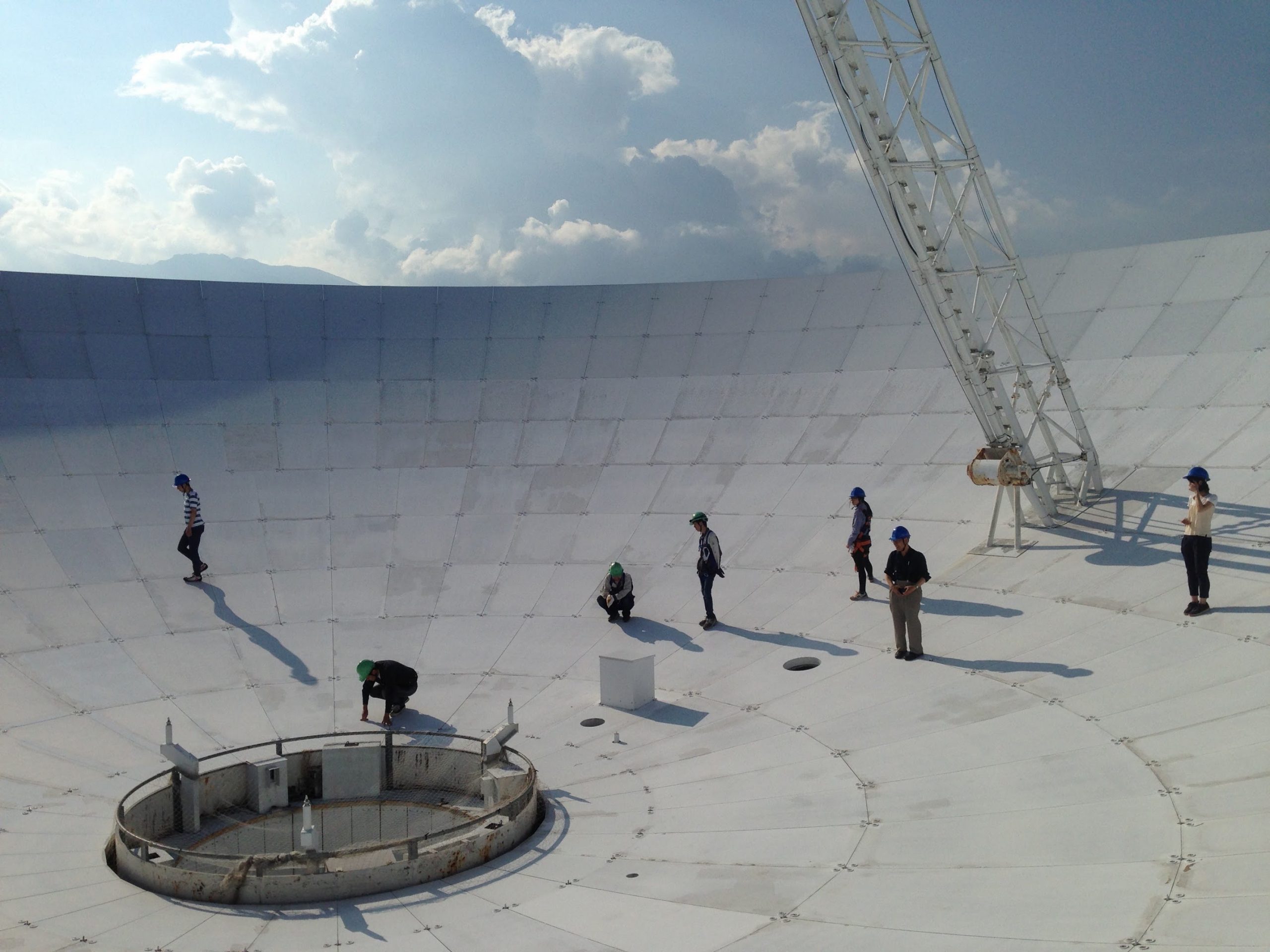

LMT

メキシコの世界最大級の50mミリ波望遠鏡です.宇宙再電離期の銀河形成を研究するB4R/FINER計画を推進しています.

臼田 (Usuda) 64m

Lバンド (1.4GHz帯) 受信機による分子雲形成の観測的研究を行っています.

野辺山 (Nobeyama) 45m

国内最大の電波望遠鏡です.ミリ波補償光学実験や分子ガス観測に用いています.

ALMA

日米欧国際協力のもと推進されているアタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計です.

NANTEN2

NANTEN2 望遠鏡

A研が南米チリに設置し運用している4mサブミリ波望遠鏡です.全天分子ガス探査計画NASCOを推進しています.

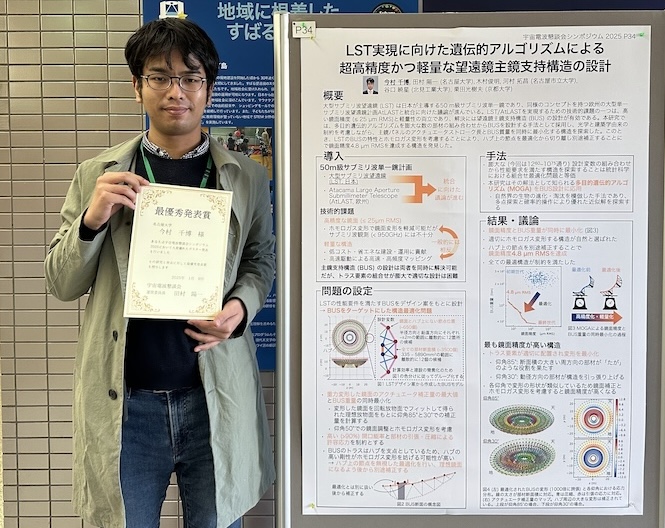

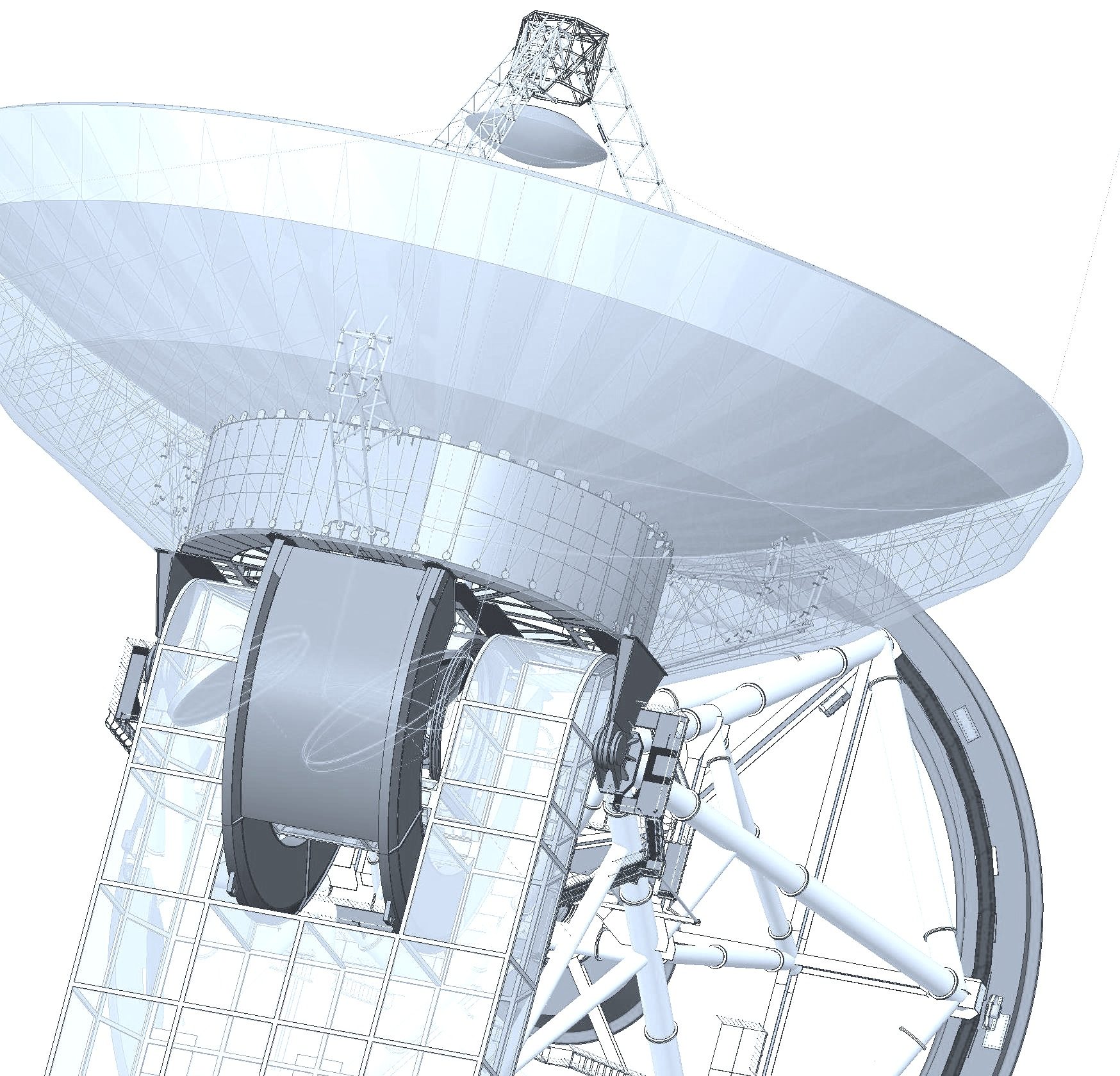

Large Submillimeter Telescope

大型サブミリ波望遠鏡 (LST) 計画

現在,2030年代の大型サブミリ波望遠鏡 LST が構想されています.名古屋大学A研は ,LST 計画推進機関のひとつとして,望遠鏡のデザインや能動補償光学,焦点面装置の設計や開発,データ科学的アプローチに基づく信号処理技術の開発を行っています.また,宇宙全史の解明に向け,LST をつかった深宇宙探査や突発現象,天の川銀河の探査を計画しています.

Opportunities FOR YOUNG ASTRONOMERS AND STUDENTS

A研での研究をお考えの方へ

Contact

お問合せ

研究に関するお問合せや研究室の訪問をご希望の方は,左のフォームにご記入いただくか,下記までお問合せください.